博物館陳列展覽是通過形態(tài)各異的展示媒介及其組合來反映展示內(nèi)容的。隨著博物館事業(yè)的不斷發(fā)展,以動畫、影像為代表的數(shù)字媒體類展示媒介成為博物館設(shè)計語言中不可或缺的部分。它讓歷史故事再現(xiàn),為展示注入活力,使觀眾的參觀體驗更豐富多彩。

創(chuàng)作背景

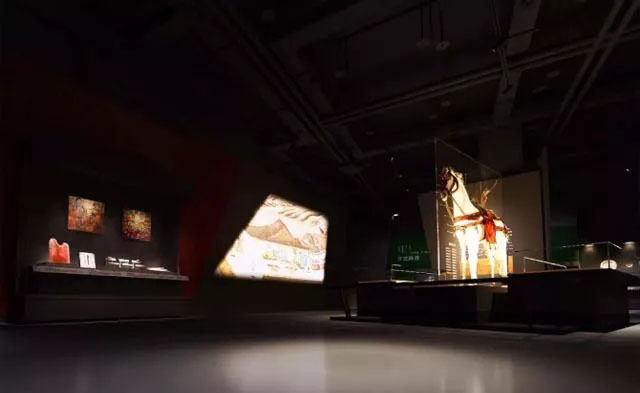

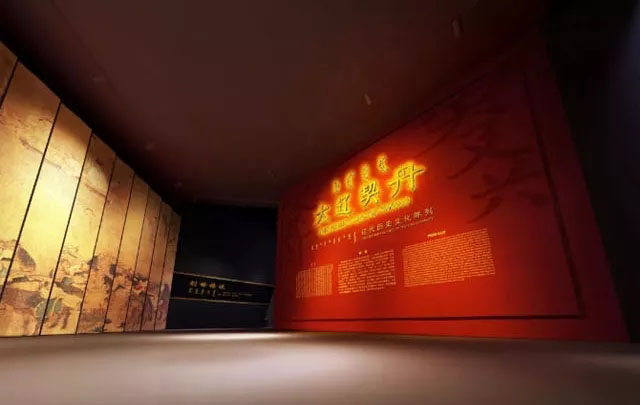

《四時捺缽》動畫影片,是金大陸設(shè)計打造的內(nèi)蒙古博物院展館項目中的諸多亮點之一。

展廳設(shè)計手段多元

“四時捺缽”是“大遼契丹”展廳中“因俗而治”單元的重要組成部分。為了進一步加強此部分內(nèi)容的表現(xiàn)力度,幫助觀眾,尤其是青少年兒童更加形象地理解契丹民族獨特的政治制度,特以動畫的形式加以演繹呈現(xiàn)。

創(chuàng)作依據(jù)

“捺缽”是契丹語,意為皇帝的行宮、行在。“四時捺缽”起初只是契丹人游牧生活的一種習(xí)俗,隨著以遼皇帝為中心的統(tǒng)治機構(gòu)的四季遷移,逐漸形成了一種重要的政治制度。終遼之世,四時捺缽制度沿襲未變,并對后世產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

影片分“春”、“夏”、“秋”和“冬”四部分,綜合呈現(xiàn)“捺缽”地點變換和活動特點。

“春捺缽”設(shè)于長春州、鴨子河一帶,皇帝率眾捕天鵝鉤魚,并接受女真諸酋長等的朝賀;“夏捺缽”往往無定所,皇帝與北、南面大臣議國政,遐日游獵;“秋捺缽”遷至永州群山之間,入山射鹿、虎;“冬捺缽”通常定于永州東南的廣平淀,即為避寒,又方便與北、南面臣僚議論國事,并接受北宋及諸屬國的“禮貢”。

四季捺缽 逐一呈現(xiàn)

作品解讀

原則

科學(xué)性與真實性是前提,知識性是核心和目的,趣味性和娛樂性是手段

影片為歷史題材動畫,在創(chuàng)作時追求扎實的學(xué)術(shù)支撐,整片以卓歇圖、出獵圖、遼慶陵東陵壁畫、蘇木前勿力布格村遼墓壁畫和大量史料為基礎(chǔ)做有依據(jù)的再現(xiàn)、還原和重構(gòu)。

畫面

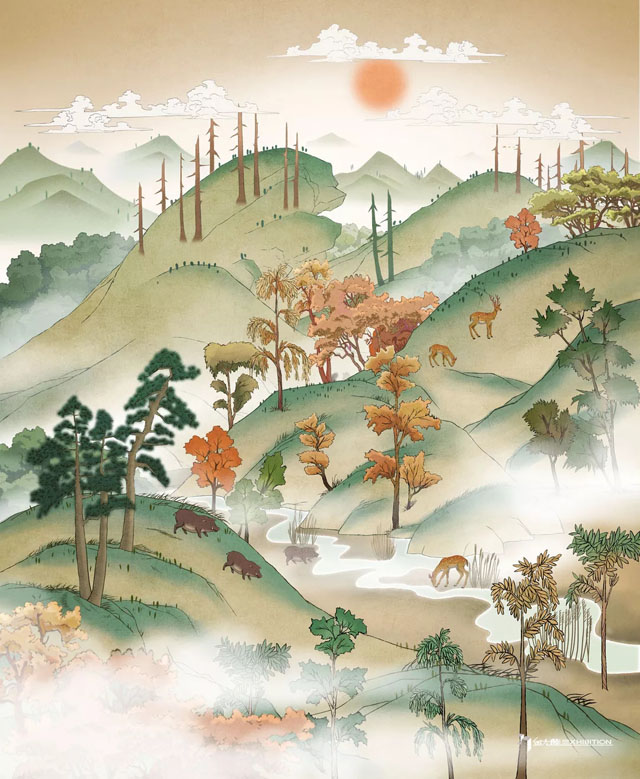

鏡頭畫面設(shè)計兼具歷史厚重感和浪漫情懷

鏡頭設(shè)計采用大視角呈現(xiàn)草原、森林景色和捺缽遷移場景,同時注重聚焦典型活動,刻畫特定情境,畫面兼具歷史的厚重感和浪漫情懷。色調(diào)柔和明亮,線條流暢清晰,畫風(fēng)簡潔樸實細(xì)膩,充分呈現(xiàn)了遼國的地域特征和契丹游牧民族人文特色。

細(xì)節(jié)

歷史基礎(chǔ)上的藝術(shù)加工

創(chuàng)作注重細(xì)節(jié)。場景布局、建筑樣式、人物服飾、及其活動的設(shè)計均是在歷史基礎(chǔ)上做的藝術(shù)加工,使故事更為生動有趣。

▲滑動查看完整畫面

柔和 明亮 簡潔細(xì)膩

影片以一幅幅春夏秋冬四季變換的畫面渲染大遼不同時節(jié)的韻味,在一個個場景演繹中呈現(xiàn)契丹游牧文化特色,使觀眾在美學(xué)欣賞和趣味認(rèn)知中感受“四時捺缽”的無盡魅力。

《四時捺缽》完整視頻